目次

3 露骨な敵意

招かれざる客

リンとリチャードは水牙に連れられて王国の王宮の門をくぐった。

「人が少ないな」とリチャードが水牙に尋ねた。

「うむ、主力は《武の星》と《将の星》にいる。某も明後日には戻らなければならない。神火の軍と最前線を交代する」

「神火……附馬神火か」

「ああ」

「水牙と神火が最前線ではシェイとバゴンも気が休まらない」

「敵もよくわかっていると見えて、やや力が劣るバゴン将軍は守りの得意な某の軍とぶつかるように調整して、シェイ将軍が神火の軍とぶつかるようになっている。これが少しでもずれれば膠着から脱するが、双方の情報は筒抜けだから無理だな」

「確かにホルクロフト、オサーリオ、シェイ、バゴン、誰か選べと言われればバゴンだ」

「それにしてもリチャード、君が《青の星》に潜入したというニュースが伝えられた時には慌てたぞ。てっきりそこを足がかりに王国を挟撃すると思っていた」

「その話か――また今度な」

「そうだな、少し喋りすぎた。さあ、ここがメイン・カンファレンスだ」

メイン・カンファレンスには大きな机に椅子が六脚左右に並び、正面の一際豪華な椅子がキングのための物のようだった。

「さっきも言った通り、出払っている者が多くてな。今は恐らく『樹の君』しかいない。キングに謁見可能かを確認するのでちょっと待っててくれ。」

水牙は正面の席の奥のドレープのたっぷりついた赤いカーテンに向かって声をかけた。

「ヘッド、テイル。キングは在室か?」

重々しいカーテンが開き、ヘッドとテイルと呼ばれた男たちが顔を出した。つるつるに剃った頭に感情のない冷酷な瞳、背は高く二メートル近くあるだろうか。双子のようで見分けがつかなかった。

「キングは本日、誰にもお会いにはならない。それが連邦の特使であってもだ。日を改めてもらう」

カーテンは閉められ、水牙は肩をすくめた。

「――という事らしい。すまない」

「いや、王国の連邦に対する態度がわかっただけでもよしとしよう」

リチャードがそう言った時、顔まですっぽり隠れるマスクをかぶり、マントで全身を覆った一人の男がカンファレンスに入ってきた。

「『樹の君』」と水牙が声をかけた。「こちらが連邦の――」

「名前など聞いてもしょうがない。ケンカを売りに来たか?」

水牙に『樹の君』と呼ばれた男は油が切れた機械がきしむような声を出した。

「いや、私たちは連邦特使として――」

リチャードが言いかけると、またしても不快な声が響き渡った。

「嘘を言うな。貴様ら、文官ではない。ソルジャーが平和のために来るとは到底思えんな」

それだけ言うと『樹の君』はカンファレンスを出ていき、去り際に再び声がした。

「せいぜい気をつけるがいい。貴様らは飛んで火にいる夏の虫だ」

『樹の君』が去り、訪れた気まずい沈黙を水牙が破った。

「リチャード、すまぬ。どいつもこいつも無礼で挑発しているようだ」

「その通りだな。王国は連邦と一戦交えたくて仕方ないのだろう」

「……ここでは具合が悪い。別の場所で話をしようではないか」

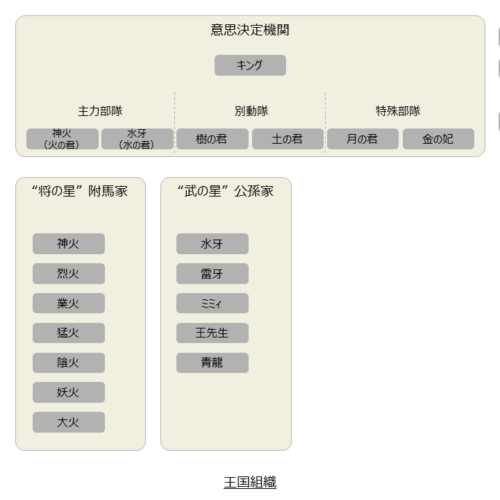

王国の組織

ポートで一旦水牙と別れ、待ち合わせ場所としたのは《武の星》の近くにある《不毛の星》と呼ばれる無人の星だった。

砂漠と岩山に囲まれた荒涼とした土地にリンとリチャードが先に着くと、少し遅れて水牙の丸みを帯びた形のシップが到着した。

「やはりジルベスター号は速いな。追いつけなかった」

水牙がシップから降りた。

「水牙、お前のシップは何だ、それは戦闘用か?」

「クラウド・シップだ。《鉄の星》のケミラ工房と同じようにこちらにもペイムゥトという優秀な兵器製造集団がいる。そこに特注で作ってもらった」

「ほお、凄い性能なのだろうな――ところでさっきの話だが」

「リチャード、リン、よく聞いてくれ。そもそも《武の星》は連邦に幻滅し、キングの方がましだと考えたからこうして王国に与している。君が言ったようにコメッティーノが議長になり、リチャード、リン、ゼクトが補佐をする、正しい形に戻った連邦とは戦う必要などないと某は考える」

「まだ完全ではない。お前が戻ってくれれば、より完全に近づく」

「結論を急がないでくれ。某がそう考えても、どうやら他の君たちはそうではないようだ――ああ、今のはわかりにくかったな。先に王国の組織を説明しておこう」

水牙はポータバインドを起動した。

《ファイル》《王国》《組織》 - キング:最高意思決定者。 評議会:6人の幹部から構成される。『火の君』、『水の君』、『土の君』、『樹の君』、『月の君』、『金の妃』。

王国組織 (別ウインドウが開きます)

「実際に軍を率いるのは某と神火、『火の君』だけだ。後の者は帝国でいう特殊部隊に当たるな。『土の君』には数回会ったが風変わりな天才だ。リンが星を再生させるならこの男は星を作ってしまう。ベルナウウ・ポバロという本名らしいがある日突然、《牧童の星》に現れたのだそうだ。『樹の君』はさっき会ったと思うが実に不気味な男だ。何やら怪しい術を使うようだがよくわからない。『月の君』、『金の妃』に至っては会った事すらない。どうやら隠密行動専門らしい」

「あ、リチャード。もしかするとダレンにいたルナティカが『月の君』じゃない?」

リンが大きな声を上げた。

「ごめん、声が大きかった」

邪蛇

「大丈夫だ、リン。この星には誰も住んでいない。いや、正確に言えば蛇しか住んでいない」

「蛇?」

「ああ、邪蛇と呼ばれている。恐ろしく頭のいい大蛇で人に危害を加える訳ではない。せいぜい奴に聞かれるくらいだから安心していい」

「さっきの」とリチャードが尋ねた。「ヘッドとテイル、あれは何だ?」

「あいつらはキングの従者だ。気付いたと思うが最も手強い――そろそろ本題に戻っていいかな。で、某はそう考えても、残りの者、特に神火と『樹の君』は連邦と戦うべしと強硬に主張している。ベルナウウはどちらでもない、『月の君』と『金の妃』はいない、つまり現在一対二だ。たださっきのヘッドとテイルの雰囲気からしてキングも戦う気だろうから、恐らく某と神火が最前線を交代する明後日には宣戦布告という決定を下すはずだ」

「戦いは避けられないか。コメッティーノの言った通りになったな。こうなるのが予見できたから、文官ではなく自らの力で血路を切り開ける私とリンを特使に任命したのだろうが――水牙、私たちに協力してくれないか?」

「リチャード、そうしたいのはやまやまだが意思決定者は某や神火ではない。両方の星の長老たちだ。私はこれから戻って『長老殿』に赴き、連邦への協力を了承してもらうつもりだ。《武の星》と《将の星》が分かれて戦うのは避けたいが、そうも言っていられない事態になるかもしれない」

「水牙。お前が協力してくれるだけで十分だ。神火や《将の星》については後回しでもいい」

「リチャードとリンの話を出せば、《武の星》の長老たちは問題ないはずだ。何せ『銀河の英雄』と――おい、どうした、リン。具合でも悪いか?」

異変に気付いたリチャードと水牙が慌てて駆け寄ったが、リンは真っ青になって油汗をかいていた。

「……はあ、はあ、あ……あそこに」

リンが指差す先の闇にはいつ現れたのか、とぐろを巻く巨大な蛇のシルエットが浮かんでいた。頭をもたげているが、全長は優に百メートルを越えるであろう、赤い目が一つ、らんらんと光っていた。

「邪蛇だ」

水牙が倒れ掛かったリンを抱き起こした。邪蛇はリンの意識に直接話しかけているようだった。

(何をしにきた。銀河の澱から生まれし、穢れた存在よ。ここはお前の来る場所ではないぞ)

(殺せ、殺せ)

(いや、正確に言おう。今は来る時ではない。時が満ちれば自ずからここに導かれる。さもないと)

(殺せ、殺せ、殺せ、殺せ)

(さもないとこの響き渡る憎しみの声がお前を押しつぶす)

(殺せ、殺せ、殺せ、殺せ、殺せ殺せ殺せ殺せ殺せ)

「おい、リン。しっかりしろ」

リチャードが肩を思い切り揺さぶったが、リンは白目を向いて気を失った。

リンをジルベスター号の中に運び込み、振り返って砂漠を見ると、すでに邪蛇の姿は見えなくなっていた。

「今のは何だ?」とリチャードが尋ねた。

「某にもわからぬ。こんなのは一度も聞いた事がない。邪蛇は何を伝えたのだ」

しばらくするとリンがジルベスター号から顔を出した。

「もう大丈夫だから」

リンは邪蛇が伝えた内容を二人に説明した。

「リン、君はここに来た事があるのか?」と水牙が尋ねた。

「ううん、僕は最近まで一回も外の星に行った事ないよ。でもものすごい憎しみの感情が押し寄せてきた。ううん、あの蛇じゃない。砂漠の奥の方から沸き上がったんだ。そこに誰かいたのかな」

「言った通り、この星は人が住めるような場所ではない――強いて言えば遺跡があるくらいだ」

「……それより水牙、急ごう。これからお前が長老会議に行って戻るまで私たちはどこかで待つ。ここ以外でどこか都合のよい場所はないか?」

「ならば、あそこがいいかもしれないな。行こう」

小惑星での戦い

水牙はリンとリチャードを《不毛の星》近くの名もない小惑星に連れていき、一人で《武の星》に向かった。リンたちはジルベスター号から小惑星に降り立った。

「ねえ、リチャード。この後どうするの?」とリンが尋ねた。

「《牧童の星》には戻れん。水牙と合流して対策を立てて、一旦、《青の星》に戻ろう」

「やっぱり狙われるのかな?」

「その可能性は高い。位置的にも、連邦の士気を削ぐためにも狙うだろうな」

「士気を削ぐ?」

「今や銀河連邦再興の代名詞になりつつあるお前の生まれた星を陥落させる作戦さ」

「何だか怖いね……怖いね――はははは、こわいねえ、ここは」

「気付いたか。待ち伏せされていたようだ……だが妙だ」

リンたちは周りを慎重に見回したが誰もいなかった。小惑星には大きな木が一本だけ生えていて、どうやら気配はそこから発しているようだった。

リチャードは五十メートルほど先の木に向かって叫んだ。

「おい、お前。さっきの『樹の君』とかだろう。ご丁寧に待ち伏せか」

「貴様らが『水の君』と出かけたと聞いたので、大方『水の君』を抱きこむ相談でもするだろうと思った。そうなれば話をする場所は限られる。ここか《不毛の星》か」

「それにしても、木のくせに言葉をしゃべるだけでも驚きなのに、ましてや戦うとはな。銀河は広いものだ」

「ふふふ、愚か者め。こんな下等な箱庭の被創造物と一緒にするな。我は『バクヘーリア』より沁み出し、混沌を運ぶ者」

「さあ、知らんな……お前の声は雑音にしか聞こえない。不愉快な音だ」

「貴様らは連邦支配地に戻れはしない。開戦の口実を作るために罪状をでっち上げて監禁しろと言われたが生ぬるい。今、ここで殺してやる」

突然に二人の立っている地面が盛り上がり、そこから無数のミサイルのような木の根が猛烈な勢いで吹き上がった。リンたちは寸前で空中に逃れたが、根は五メートルほど地表に頭を出して、地上一面が針の山のようになった。

息をつく間もなく前方から刃のような葉が襲った。リンたちは剣を抜いて葉を叩き落しながら巨大な木の姿の『樹の君』に向かった。

前方から無数の蔓が鞭のように伸びて、リンが一本の蔓に足を持っていかれそうになった。

「気をつけろ」

リチャードはリンの足元に巻きついた蔓を切り落としたが、その間に両足を蔓に巻き取られた。蔓はそのままリチャードの体を地上の針の山に叩きつけた。

「口ほどにもない。あっけない最期だな」

『樹の君』の金属音のような声が響き渡ったが、リチャードは何事もなかったかのように叩きつけられた針の山からむくりと起き上がった。

「貴様、不死身か……もう一人の小僧はどこに行った?」

「ここだよ」

『樹の君』がリチャードに気を取られている隙にリンは自然を発動し、木の幹まで辿り着いていた。

「こいつに何か聞く事ある?」

リチャードが首を横に振るのを確認して、リンは天然拳の構えに入った。『鎮山の剣』から白い光がほとばしり、周りはまばゆい光に包まれた。光が去った後、『樹の君』のいた場所には一本の青々とした若木が生えていた。

「お疲れ」

針の山が消滅した地べたに座り込んだリチャードにリンが声をかけた。

「後戻りできなくなったね」

「どう転んでも王国との戦いは回避できなかった。相手の戦力を削ったのだからよしとしよう」

水牙のクラウド・シップが到着し、降りてきた水牙は二人の顔を見て何が起こったかを察した。

「つけられていたか」

「ああ、お前が裏切るのも予想していたようだ――どうだった、長老たちは?」

「コメッティーノが議長になり、リチャードやリンが協力しているのは既にご存知だったので、連邦復帰に異論はないという結論に達した」

「それは心強いな」

「さあ、早く連邦支配地まで戻った方がいい。《青の星》の防衛を急がないと」

「お前はどうする?」

「某にはまだやる事がある。とにかく《将の星》の長老たちも説得しなくては。それが終わり次第、某もそちらに向かおう」

「危険ではないのか?」

「大丈夫だ。《青の星》で会おう」

|

別ウインドウが開きます |