目次

2 乗員セレクション

野音ライブ

9月22日、日比谷公園野外音楽堂ステージには緊張した面持ちの西浦、そして各省庁のお偉方たちが舞台上に並んだ。

客席では世界中から集まったマスコミが大挙してその時を待った。空からの登場を期待してヘリコプターも何機か飛んでいた。

「西浦君、本当に来るんだろうね」

警察庁の金モールの制服姿の男が耳打ちした。

「はっ、大丈夫です。彼は必ず約束を守ります」

西浦は一層、緊張を強めて答えた。

定刻10時、日比谷公園の上空にリチャードのジルベスター号が現れたが、ヘリコプターはその動きについていけなかった。

ジルベスター号は空中五十メートルくらいの場所で停止し、そこからリチャードとリン、そしてオンディヌが飛び降りた。

舞台に三人が降り立つと一斉にフラッシュが焚かれ、マスコミは良いポジションを取るため小競り合いを始めた。

「これより会見を始めます」

ほっとした表情の西浦が声を上げ、リチャードがマイクを手に取った。

「ではこれより銀河連邦の代表として重要な発表を行います。こちらにはポータバインドがありますので、このように皆様の理解できる言葉に瞬時に翻訳が行われます。記者の方々は皆さんの言葉で質問して頂ければ、やはり私に理解できる言語に翻訳されて聞こえますので大丈夫です」

この発言に記者席は波打つようにざわめいた。

「まず事件の犠牲者、被害者の方々に連邦を代表して哀悼の意を表します。銀河連邦は被害を受けた方々に対して最大限の援助をしたいと考えております」

ここでリチャードの声のトーンが変わった。

「しかしながら、この星、《青の星》は連邦に加盟しておりません。そこで――」

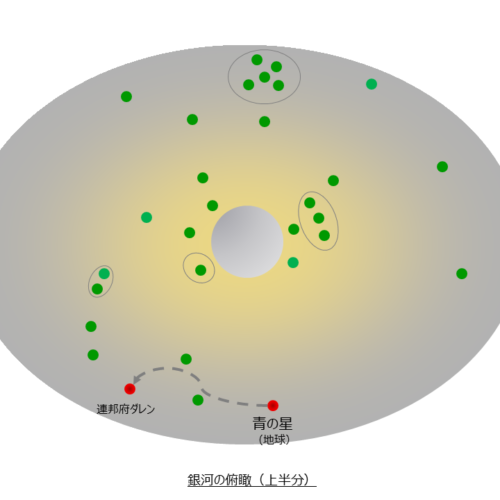

オンディヌが銀河系の立体図を空間に出現させると客席はまたしてもどよめいた。

「ここにいるこの星の勇敢な戦士、リンに銀河連邦府のあるダレンまで加盟申請に行ってもらおうと考えております」

リチャードがダレンのある場所を指差すと地球とダレンが赤く点滅を始めた。

銀河俯瞰図 (別ウインドウが開きます)

「一月もあれば連邦府での手続きを済ませ、帰還するのは十分に可能です。しかし宇宙空間に出るという又と無い機会です。リンだけでなく、できるだけ多くの人に一緒に行ってもらいたいと考えております」

ここで西浦が耳打ちし、リチャードは頷いた。

「すでに世界中のテレビ局、新聞社や科学者、企業の方が興味を持たれていると聞きました。今この場を借りて、私たちと一緒に連邦府に行かれる方を募集致します。しかし乗員数には限りがある。そこで今回は科学者、企業の方にはご遠慮頂いて、宇宙がどういうものかを紹介する意味でマスコミ関係の方に限定させて頂きたい。連邦との交流が始まれば、科学者、企業の方は好きなだけ我々の技術、『銀河の叡智』と呼びますが、について研究して頂けるようになるはずです」

記者席は蜂の巣をつついたような騒ぎに陥った。

「今回の乗員に必要な条件はただ一つ、一か月間の宇宙旅行に耐えられるだけの耐性を備えた方、候補者については私が審査させてもらいます」

リチャードの演説は終わり、質疑応答に移った。

初めに指名されたのは一人の日本人記者だった。

「今回の事件で都内のビルの多くが破壊されました。復旧するには相当の時間がかかると予想されますが、その点についてどうお考えですか?」

「この星の技術でどのくらいの期間が必要なのかわかりませんが、我々の技術であれば一つのビルを建てるのに約三日、数ヶ月あれば全て復旧すると思います――ただいわゆるプライベートカンパニーの経済活動の邪魔はするつもりはありませんが」

記者席から笑いが起こった。

「そのような技術をこの星の企業が使用する訳にはいかないんですか?」

「その点は慎重に進める必要があります。例えば、先ほど皆様にお見せしたポータバインド、これが使用されれば現在のテレビや新聞はどうなってしまうでしょうか。この星にそこまで急激な変化を受け入れる準備ができていますか?」

一人の外人記者が立ち上がった。

「今後も地球が他の星によって攻められた場合、どのようにして防衛すればいいとお考えですか?」

「連邦軍が常駐、巡回する形で警備を行うようになると思われます。同時にこの星での兵士育成も必要になります」

「それは軍隊ですか?」

「軍が攻めてきた場合にはそういった集団的防衛が必要になりますが、今回の事件のように圧倒的な個の能力でやってきた場合には、こちらも個の力で対抗するしかありません。そのために適性を備えた兵士の育成が必要です」

ここで進行役の西浦が声を張り上げた。

「皆様、まだまだご質問があるとは思いますが、時間の制約上、あと一つとさせて頂きます」

最後の質問者の外人記者が質問をした。

「お隣のミスター文月は地球人なのに、何故そのような能力を身につけているのでしょうか?」

「まず能力とは何かを説明させて頂きたい。皆さんがこれから宇宙に飛び出す場合、最低限必要とされるのは自分にかかる重力をある程度制御できる力、そして酸素が薄い、或いは全くない場所でも生存できる力です。これを耐性と言います。一般の方は適切なトレーニングさえ行えば、誰でも耐性を身につける事が可能です。つまり誰でも宇宙に行ける訳です。リンの場合は、さらに重力を制御し続け、空を飛ぶ事、水中でも呼吸できる事、そして毒に対しての耐性を持っています。これらは兵士に必要な適性と呼ばれ、選ばれた人間しか体得する事はできません……何故リンが、という質問の答えにはなっていませんが――むしろそれについてはこちらが質問をしたいくらいです」

珍客のもてなし

日比谷のビルの一室に急遽設置された『銀河連邦加盟準備事務局』に世界各国から応募書類が届いていた。

リチャードは書類の山を目の前にして椅子に座った。本当に一人で審査を行うつもりらしかった。

「リチャードさん、今日の分です。今日もたくさん応募がありましたよ」

どこかの省だか庁から出向中の気の弱そうな中年男が、リチャードの前に封筒の束をどさりと置いた。

「すみません、ちょっと質問ですが」

リチャードが書類の束に苦笑いしながら尋ねた。

「この紙束以外に連絡を取る方法はありますか?」

「ええ、ファックスという紙の内容を直接電話で送れるものがありますが、それ以外だとテレックスか電話になってしまいますね」

「……ありがとう、わかりました」

リチャードは大きなため息をつくと、送られてきた履歴書を一枚ずつ、オンディヌが急ごしらえでネットワークに接続してくれた仮のポータバインドにコピーしていった。

約三十分で作業が終わるとリチャードが言った。

「出かけます」

「はあ、どちらに――審査の方は?」

「ですから審査をしにです。これから全ての応募者に会いに行くんですよ」

「いや、しかし、海外からの応募もありますよ」

気の弱そうな男は慌てた。

「シップで移動すればどんなに遠い場所でも数分です。応募者のプロファイルは全て格納しましたから――到着順に行きますよ」

「はあ。行ってらっしゃい」

リチャードは膨大な数の応募者一人一人に直接会って話をしていった。

「よし、次だ。これは東京の郊外だな」

シップはあっという間に応募者の暮らす住所の近くに到着し、シップを降りたリチャードはその景色に息を呑んだ。

「これは……棺桶が並んでいる」

リチャードが見たのは延々と建ち並ぶ郊外のニュータウンの白い建物だった。

「しかも中央には神殿のようなものまで。とんでもない場所に来たかもしれないぞ」

神殿と形容した太い柱に囲まれた広場に足を踏み入れた瞬間、リチャードは不思議な感覚に襲われた。

リチャードも周囲の風景も物の厚みが一切無くなり、まるで映像に焼き付けられたかのように動けなくなった。

アクション!

どこからか聞こえた声を合図に、平面となったリチャードの周りの景色が猛烈な勢いで流れ出し、気付いた時にはリチャードはどこかのグランドにいた。

ようやく普通に動けるようになったリチャードが周囲を確認すると、そこはグランドではなく競馬場だった。

四方を囲むがらんとした観客席、鮮やかな緑の芝生の上で呆然と佇んでいると、そこに現れたのはいつぞやの黒眼鏡の男だった。

「あんたか。不思議な技だな」

「言ったろ。『監督』だと。私は映像に力を込める事ができる。君を映像に焼き付けてここまで運んできた。かのデズモンド・ピアナが言葉に力を込める一次元の支配者ならば、私は二次元の支配者さ」

「これは又、凄い名前を出してきたな。そこまでして何をするつもりだ?」

「何、この間の話だよ。君に会いたい奴らがいる。だが大層、忙しそうなのでね。正規の履歴書を送らせてもらった。つまり面接だ」

「一人当たり十分程度だぞ。まだ他にも候補者がごまんといる」

「そいつは困ったな。四人いるのに一名分しかエントリーしなかった――さあ、お前たち、準備はできたぞ」

黒眼鏡の男の声をきっかけに四人の男女が集まってきた。

「リチャード。《古城の星》についてどのくらい知っている?」

「名前くらいしか」

「荒くれ者しかいない星、極めて一般的な感想だがそれだけではない。『完璧な社会保障の下での無秩序』、これが真の姿だよ」

「真の姿?」

「元々、星には『紅鶴城』、『軍象城』、『化泉城』の三つの城とその下に拡がる城下町があったが、そこに無計画な増改築を繰り返した結果、町と言わず、城までもが結合し、一つの巨大な要塞のような姿になった。傍から見れば完全な無秩序、だがその奥には整備された社会基盤が存在し、住民の生活を支えている」

「ずいぶんと持ち上げているが、そもそもそれだけ発展しているのに、何故、悪がはびこる?」

「よい質問だ。《古城の星》は人口だけで言えば、《巨大な星》、ヌエヴァポルトを上回り、《虚栄の星》、ヴァニティポリスに迫る勢いだが、経済力においてははるかに下回る。何故か、住民の大半が人には言えない事で金を稼いでいるからだ。彼らはたとえ基盤ができていて、健全な生活が保証されていても、悪事に手を染めざるをえない。つまりは根っからの悪人なのだ」

「ふむ、中にはそういう人間もいるのだな」

「前置きが長くなった。ここにいる四人はそんな《古城の星》の『化泉城』で警護の仕事に就いていた者たちだ。命令されれば、人を殺すのを厭わない」

黒眼鏡の男に促されて一番近くにいた男が一歩前に出た。

「私の名は炎浪」

続いて隣の女性が口を開いた。

「海樹」

その隣の男女の性別のわからない背の小さな人物が、「ダスク・ティル・ドーン」と名乗り、最後に一番遠くの背の高い男が「鬼伐」と自己紹介をした。

「言ったはずだ。十分しかないのに前口上だけで五分は使った。残り五分だぞ」

「困ったな。今日の所はお前たちの誰か一人が代表で立ち合ってくれ」

黒眼鏡の男の言葉に従って四人は集まって話し合いをした。

「私がいく」

最初に自己紹介をした炎浪という男が一歩前に出て言った。

「素直な連中だな」

「リチャード・センテニア。我らはお主に恨みはないが、故あって立ち合わせて頂く」

「五分だけだ。得物はなくていいのか」

「参る」

炎浪が拳を繰り出し、リチャードが退いて避けた。更に攻防を繰り返し、炎浪が何度目かの前に出た瞬間にリチャードの右足が鋭く跳ね上げられた。蹴りは顎先5センチの所をかすめ、炎浪は後方にとんぼを切って退いた。

「やはり強い」

「あんたもなかなかだが時間がないぞ」

「では私の真の姿を」

炎浪が腰を低く落として構えると、その体が炎に包まれた。

「自然発火体質か」

「参る」

炎浪はコマネズミのように猛烈な勢いでリチャードの周囲を走り回り、緑のターフに火がついたかと思うと、たちまちリチャードは炎の輪に包まれた。

動きを止めた炎浪は火を嫌ったリチャードが脱出してくるその一瞬を狙った。

上だ、炎浪は狙いを定め、ジャンプする時を待った。

しかし正面から炎の輪を破ってリチャードは現れた。

伸びた拳が隙をつかれた炎浪の顔面にヒットし、炎浪は後方に吹き飛ばされた。

「……うう」

吹き飛ばされた炎浪はしばらくするとよろよろと立ち上がり、リチャードの姿を探した。

「ここまでだ」

リチャードの声が耳元で聞こえ、炎浪はがくりと膝をついた。

「……殺すがいい」

「その必要はない」

「負けは負けだ。決着を付けるがいい」

「――そこまで言うのなら」

手刀を振り上げた時に、「時間だ」という黒眼鏡の男の声が響き、リチャードは振り上げた腕を下ろした。

炎浪は再び意識を失って仰向けに倒れ、海樹が「兄者」と叫びながら駆け付けた。

リチャードは男たちが待つパドックに歩いていった。

「監督、感謝する。よく時間を知らせてくれた。おかげで前途ある者を殺さずに済んだ」

「何、で、面接の結果は?」

「もちろん合格……と言いたいが、そもそも募集要項に『地球人に限る』としていた。よって落第だ」

「それは迂闊だった」

「もう行ってもいいか。次が控えてるんでな」

去ろうとした背中に海樹の声が飛んできた。

「次に会った時には兄者と共にお主を倒す」

続いてダスク・ティル・ドーンらしき甲高い声が響いた。

「リチャード、次はいつ会える?」

リチャードは足を止め、振り返った。

「さあ、もうここには戻らないかもしれない。戻るにしても数年先だ。これから長い戦いの旅に出なければならん」

「リチャードよ」

黒眼鏡の男が言った。

「戻ってきた時には連絡をくれ。皆で武運を祈っている」

リチャードはにやりと笑ってから、手を振って去っていった。

合格者たち

審査は十日近く続き、10月3日夜、オンディヌのシップでリチャードとオンディヌは話をしていた。

「リチャード、いい人は見つかった?」

「うむ、数人だがトレーニング次第ではものになりそうだ」

「それにしては浮かない顔じゃない?」

「色々と圧力がかかってな。私には何の影響もないが、中には源蔵たちをダシにした恫喝まがいのものもあった」

「そんな相手には?」

「身を持って反省してもらうだけだ。ただちっぽけな欲とは別のもっと大きな圧力の存在を感じる事もあった。そういう輩は目立たぬように上手く動く……まあ、いずれにせよ面白い星だ――ところでオンディヌ、地下に行った時に妙に思わなかったか。これだけ文明の未発達な星なのにあれだけの他所者が暮らすのは何故だと」

「この星から外に出ていった人の出戻りが多いって聞いたけど」

「そうだ。実はその出戻りの原因を作ったのは私の先祖デルギウスらしい。銀河は狭いものだな」

「じゃあ、度々、話に出てくる藪小路もそういった人間?」

「いや、その男だけは謎だ。姿を見せないので連邦に対してイエスなのかノーなのか、帝国や王国に対してはどういうスタンスなのか、それすらわからない」

「一戦交えるつもり?」

「そんな事をしにここにいる訳ではない。その男のせいでこの星が危機に陥ったとしても、それを救えるのはこの星の人間だけだ」

「それはそうね。不思議な星。見た限りは平和で、自分たち以外の生命の存在に気付いている節すらない。でも地下ではポータバインドが普段通りの速度で使用できるほどのインプリンティーがいる」

「インプリンティーか。上流階級の物言いだな。ポータバインド持ちの方がすっきりする」

「ねえ、H島の事件の黒幕も藪小路かしら?」

「断定はできない。地下の連中も向こうが表立って行動しない以上、手は出せないと言っていた」

「原始的破壊兵器でも持ち出されたら一巻の終わりよね?」

「その可能性も否定できない」

「いやだわ」

「――ところでリンの調子はどうだ?」

「だめね。あなたが銀座で見た力の事、覚えてないみたい。もう一度やろうとしてもやり方がわからないって」

「仕方ないな。明日は合格者を発表して、それからトレーニング開始だ」

翌10月4日、再び世界中からマスコミが集まる中、日比谷公園野外音楽場で連邦府に赴く合格者の発表が行われた。

リチャードが空から現れ、盛大な拍手と歓声が上がった。

「では早速私と一緒に連邦府に行ってもらう方を発表します。アーヴァイン・ジャズさん、ジャンジル・ポミエさん、ネーベ・ノードラップさん、そしてチコ・サンチェスさん、以上です。今から合格者をここに連れてきますので、十分間だけ待って下さい」

それだけ言ってリチャードは再び空に舞い上がった。

正確に十分後、リチャードが戻った。世界各地を回って合格者を拾ったようだった。

シップから降りた合格者たちはきょろきょろあたりを見回し、自分が置かれている状況を把握しようと必死だった。

「手前からアメリカのテレビクルーのアーヴァイン、同じくクルー兼ディレクター、フランスのジャンジル、レポーターのフィンランドのネーベ、アシスタントと料理担当のブラジルのチコ、最後がソルジャー、日本の文月リンです。これから早速トレーニングに移ります」

一人の記者が質問をした。

「合格の基準は何だったんですか?」

「多くの方にお会いしました。中には資質を持った方もいましたが、多くが『国のために』という発言をされた。ここにいられる方たちだけは『この星のために』と言ってくれた。それこそが連邦民になるための本質です」

ホスピタル・シップでオンディヌが四人の合格者に耐性訓練を行った。

リンを含めた五人はリチャードと同じような体にぴったりとフィットする素材の服を支給された。

「うわ、これは厳しいな」

中年の域に差し掛かり、腹の出具合が気になるジャンジルが叫んだ。

「これはリチャードみたいなスタイルの人にしか似合わないよね」とリンも同意した。

そこに様子を見に戻ってきたオンディヌが、妙にもじもじする五人を見て言った。

「あら、あなたたち、そのままでいるつもり。別にその上に普段の服を着て構わないのよ。あたしだってドレスを羽織ってるでしょ」

「えっ、でもリチャードは?」

「ああ見えてリチャードも物凄く薄い生地の布を羽織ってるのよ。王室の正装なんですって」

結局、皆、その上に思い思いの服装をコーディネートした。

リチャードはシップの内蔵ディスクに映像を貯め、それを地球のテレビ局に伝送する仕組みに取りかかった。

リンはヅィーンマンを倒した時の拳を再現しようと試みたが、どうしても上手く力を制御できなかった。

|

別ウインドウが開きます |