目次

5 邪なる子

戦うべき相手

中原老人が店を出ていき、入れ違いで蒲田が、そしてシルフィが顔を出し、リチャードが話し始めた。

「おそらくロックの部隊がこの星に来る。指揮系統が異なるので詳細は不明だが、非常に危険な人物が揃っているようだ。今からそのリーダーを務めるロックについて説明をしておくが――その前にシルフィを紹介する」

シルフィを見て蒲田が不思議そうな表情を見せた。

「あれ、どこかでシルフィさんにお会いした気がするんですが……どうも昨日行ったサーカスくらいから記憶が曖昧なんだよなあ」

リチャードは小さく笑って、オンディヌにポータバインドを起動してもらった。

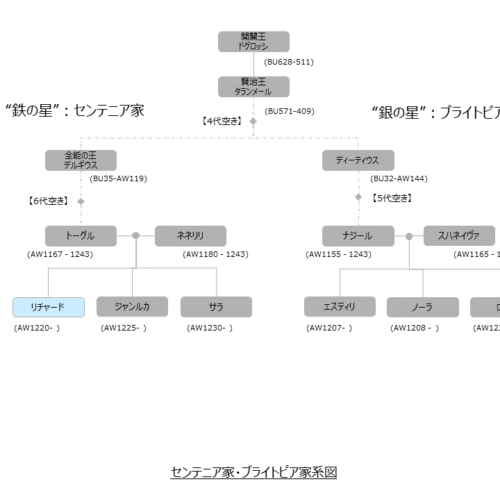

《ファイル》《鉄の星》 - 開闢王ドグロッシによって開かれ、賢治王タランメールにより発展した。やがて、七聖のリーダー『全能の王』デルギウスが登場する。デルギウスは弟ディーティウスに《銀の星》を治めさせ、以後、二つの星は長らく銀河連邦の要の位置を占めるようになった。

「AW1199年の《鉄の星》の話だ。最初に人間関係を整理させてくれ。トーグル王には私、ジャンルカ、サラの三人の子、《銀の星》のナジール王にもエスティリ、ノーラ、ロックの三人の子がいた。年の順に並べると、勇猛なるエスティリ、心優しきノーラ、私と悪魔の子ロック、明晰なるジャンルカ、遍く照らすサラだ」

そう言ってから、リチャードはもう使用しないと宣言していたはずの自分のバインドを起動した。

「ここから先は私個人の映像記録だ。あの日を永遠に忘れないために『メモリー・リコール』方式で映像を作成した」

映像が開始されると、そこに映ったのは柔らかな光に包まれた夜の町、中央ヨーロッパの旧市街地のような古い街並みの三次元映像だった。

その場の一同が感心していると映像が動き出した――

【リチャードのメモリー・リコール映像:プラ最後の日】

――市街地にあるケミラ工房の路地から出ると、「兄上」「お兄様」と声がかかった。声のした方向を見るとジャンルカとサラが王宮方面からの歩道に乗って手を振っていた。

「どうしたんだ、お前たち?」

私は歩道を降りた弟と妹に尋ねた。

「父上が『王宮に戻るように』、との事です」

「わざわざ来なくても、ヴィジョンを使えばいいじゃないか」

「ええ、でも」

私に似ていたが全体の線が細い弟のジャンルカが隣の妹、サラをちらっと見た。ジャンルカは来年には、ここ王都プラにある神学大学を卒業する予定だった。

「お外に出たかったの。さ、早く帰りましょ」

私は幼い妹に手を引かれ、王宮に向かう反対側の歩道に上がった。

「ね、お兄様。いい事教えてあげる」

サラはきょろきょろと辺りを見回して、歩道の脇にある街灯を指差した。

「他の星ではああいう街灯を”Dark Eater(暗闇喰い)”じゃなくて、”Light”って呼ぶんですって。どうしてだかわかる?」

私は頬を真っ赤に染める十五歳になったばかりのあどけない少女を見てくすりと笑った。

「知っているよ。他の星には恒星と呼ばれる巨大なエネルギーの塊があって、星はその周りを回り、星自体も回っている。だから、恒星に向いている時には光に溢れ、回転につれ自然に闇が訪れる。でも、この星や《銀の星》は恒星も持たず、回転もしていない。あるのは地下の巨大なエネルギーだけだ。ご先祖たちはこのエネルギーを利用して、暗闇をなくし、地上を暖める努力を続けた。他の星では空から光が差すのが自然だが、この星では通常が暗闇だから、明るくするのを”Dark Eater(暗闇喰い)”と呼ぶのさ」

「サラ、言っただろ。兄上にかかれば知らない事なんてないんだよ」

ジャンルカがくすくす笑いながら言った。

「ちぇっ、つまんないわ」

「私も初めて他所の星に行った時には驚いた。”Dark Eater”も”Light Sucker”もないのに、勝手に明るくなったり暗くなったりしているとね――サラも外の星を見てみたいかい?」

「うん、連れてってくれる?」

「もちろん。だが落ち着いてからだ」

私は憂鬱な気分で空を見上げた。空には信じられない大きさで連星、《銀の星》が迫っていた。

最も近い場所ではあちらの王都ディーティウスヴィルとの間の距離は十万キロほどしかなかった。

二つの星の間には不思議な色に輝くガスの帯がかかり、かつては『不帰の吊橋』と呼ばれた。誤ってそこに入り込んだ人間が戻る事がなかったためである。

しかし研究により、帯の中は異次元空間となっていて、道さえ誤らなければわずか十分ほどで星間を行き来できる事が解明された。

その正しい道は何故か二つの星の王族他一部の者だけにしか見えなかった事から、星を繋ぐ帯は『秘密の回廊』と呼ばれるようになった。

「ジャンルカ、誰か回廊を通ってきたかい?」

「いえ、今日は特に」

巨大な鉄の門が見えた。門の先はプラの王宮前広場だった。

私は歩道を降りて大門に近づいた。

大門脇の小門の衛兵が最敬礼をする横で、高さ百メートルはあろうかという鉄の門を見上げた。

(大門よ、賢治王タランメールが作らせ、その死に際に残した言葉――「この門を開く者は銀河に覇を唱えるであろう」――予言通り『全能の王』、デルギウスだけが見事に門を開き、銀河連邦を設立、銀河のおよそ六分の一を結び付ける事に成功した。だが大門は『全能の王』の再来と呼ばれる私を認めてはいない)

「お兄様、何してるの?」

私は無意識の内にぶ厚い大門に手を置いていた。

「何でもない――すぐに追いつくから先に行ってくれないか」

大門の脇に設けられた小門をくぐった所で二人と別れ、中央に大噴水のある円形広場の時計回り方向の歩道に乗った。左手に王宮と見紛うばかりの豪華な建物が見えた。屋根には品の良い金色の飾り文字で『ホテル・シャコウスキー』と記してあった。

歩道を降りて、すぐに目当ての人物を見つけた。髪の毛を短く刈り込んだ濃紺の近衛兵の制服を着た若者だった。

「おい、ゲポルグ」

「おっ、これは、これは。センテニア家の坊ちゃんじゃありませんか」

「その言い方は止めろ。馬鹿にしているな」

「んな事はない。それよりどうなんだよ。俺みたいな下っ端には何がどうなってるのか見当もつかん。だからこうやってぶらぶらしてる」

「お前、たるんでるぞ――状況は良くない。相変わらずこの星の近くで帝国軍と連邦軍のシップが睨み合いだ。帝国側はホルクロフト将軍、オサーリオ将軍、シェイ将軍率いる精鋭軍だ」

「心配ないだろ。連邦だって英雄トポノフと今売出し中、お前の親友のゼクト将軍が出張ってるんじゃないのか」

「その点は心配していない。たとえ彼らがこの星に上陸したところで駆逐する自信はある」

「なら問題ない」

「秘かに入手した情報によればゲルシュタッドが来るらしい」

「ゲルシュタッドって、あの『銀河最強の男』か?」

「うむ、もし奴が来たとしたら大事になる。お前たち近衛兵の出番だぞ」

「そうは言うがな。実は灯りが落ちた後にザートナまで行かなきゃならないんだ」

「またトビア派の暴動か?」

「ああ、どうもお前の父上の代になってから不穏な動きが目立つようになったって引退した俺の親父は言ってる」

「父上は優しすぎるのだ。学者になった方が良かったのかもしれぬ」

「そうだよな。じゃなきゃ、俺みたいな男がお前の遊び相手に選ばれる訳がないよな」

「いや、あれはアレクサンダー先生が――そんな事よりもプラはがら空きになるのか」

「そういう事は俺みたいな下っ端じゃなくてヒックス隊長に言ってくれよ。まあ、何かあったら真っ先に駆けつける。ゲルシュタッドには近づかんがね」

「やはりたるんでいるな。そんな凄い男と対峙できるなんて幸せじゃないか。自分の力がどこまで通用するか、試してみたいとは思わないか?」

「お前は特別だよ。『全能の王』の再来だからな――やべえ、そろそろ戻らんと隊長にどやされる。じゃあまたな」

ゲポルグは小走りで去って、私は再び王宮に向かって歩道に乗った。

『全能の王』の再来、果たして本当に自分はそうなのか。元々、この世は闇で、光はほんの少しだけ闇を喰らって存在しているに過ぎないではないか。自分にも闇の部分がなければ『全能の王』にはなれないのではないか……

王宮に向かうと、玉座の間では両親と先に到着した弟妹が待っていた。

父、トーグル王が口を開いた。

「リチャード、街の様子はどうだ?」

「平常通りです。特に怪しい人物が潜伏している様子もございません」

「それなら良かった。帝国と対峙する連邦軍から連絡があった。帝国はオサーリオ将軍率いる船団が《オアシスの星》に侵攻を開始した。連邦のゼクト将軍がそちらに当たるそうだ」

「力が分散されますね」

「仕方あるまい。相手が猛将オサーリオ将軍ではこちらもそれなりの人を割かないとな」

「《武の星》、水牙たちは?」

「あちらは相変わらず様子見を決め込んでいる。何かあったとしてもここまでは来るまい」

「わかりました。自分たちでこの星を守らないといけない訳ですね」

「その通りだ。トリチェリ議長の調整も上手くいっていないようだ」

「――議長自らですか?」

「議長も人材不足については頭を痛めておられる。ご子息のコメッティーノがいれば頼りになるのだろうが、身内だからという事で登用をためらっておる。どこまでも清廉潔白なお方だ」

「コメッティーノめ、お父上の心遣いも知らずに」

「彼は今も《巨大な星》に?」

「ええ、張先生の下での修行はもう少しかかるようです。誰も到達できない極みに到達するのだと申しておりました」

「なるほど――で、話は王都プラの警備だ。今から住民には外出を控えてもらい、我らは不眠不休で警護に当たる。ディーティウスヴィルのナジール王も同じ内容を子供たちに伝えている。お前とジャンルカ、サラ、さらには《銀の星》のエスティリ、ノーラがいれば、たとえ総攻撃を受けたとしてもおいそれとは陥落しないはずだ」

「わかりました。全力を尽くします」

「お前は――星の期待を一身に背負い、幼い頃から学問、武道に英才教育を施したが、それによく応えてきた。今こそ力を発揮する時だ」

「はい。で、ロックは?」

「……悪魔の子か。戦力とは考えていない。ディーティウスヴィルの『繁栄の宮』の塔に幽閉したままだ」

私たち兄妹は玉座の間を退出し、近衛兵と打ち合わせるため、王宮の廊下を歩いた。

「兄上、何故、あの名を出したのですか。皆がその存在を封印し、敢えて忘れようと努めているあの忌まわしき男の名を」

「いや、ただ気になっただけだ。ジャンルカはそんなにロックが嫌いか?」

「当り前でしょう。銀色の仮面をかぶっていて素顔もわからないなんて。不気味ではありませんか」

「あの素顔の下は私とそっくりだという噂もあるぞ」

「兄上、冗談は止めて下さい。人殺しを何とも思わない残虐な男と『全能の王』の再来と呼ばれる兄上が似ているはずがありません。生まれた日が近いだけでしょう」

真夜中、知らせは秘密の回廊を通して届けられた。

「王宮から火が出て、ナジール王、エスティリ様、ノーラ様が……ロックが乱心」

報告にきた近衛兵はそれだけ告げて事切れた。

「父上、直ちにディーティウスヴィルに向かいます」

「待て」と父が静かに言った。「来るべき時が来たのだ。私とネネリリも行こう」

「しかし」

「良い。ジャンルカ、サラ。プラを頼むぞ」

回廊を抜けて『煌きの宮』の王宮で私が見たのは狂気の宴だった。血溜りの中に倒れるナジール王とスハネイヴァ王女、大笑いしながら大臣や侍女の体を切り刻む銀の仮面をかぶったロックの姿だった。

ロックは私を見つけて歓声を上げた。

「よぉ、いいところに来たな。おれがこの世で一番嫌いな奴ら、おめえらもここで死んでもらうぜ」

「貴様、一体何を!?」

私が一歩前に出ようとするのを父が押し止めた。

「ロック、どうやって外に出た?」

「『その時が来た』って言って、ある奴が出してくれたんだよ」

「何、この事を知る人間は多くない。まさか……」

「そいつの話じゃ、今頃気付いても手遅れらしいぜ」

「どうするつもりだ?」

「決まってんだろ。こいつらと同じにてめえらも皆殺しだ」

ロックと私は燃え盛る炎に包まれた王の間で互いに構えを取った。

「いい事教えてやろうか。おれはよ、これから遺物を手に入れるんだ。そこでくたばってるくそ親父がおれには渡さねえとか言ってたが、死んじまったんじゃあ、文句も言えねえよな」

「貴様――」

その時、ジャンルカからヴィジョンが入った。

「兄さん、こちらに戻れますか。帝国の急襲を受けてプラの街が炎に」

「リチャード、お前は戻れ」

父の言葉に私は首を振った。

「しかし――」

「早く行け。ここは私たちに任せるのだ。ロックに遺物は渡さん」

「へえ、年寄りがおれに勝てるかな」

「リチャード、早くしろ。自らが蒔いた種は自らで刈り取らねばならない」

「父上」

「早く!ジャンルカとサラを死なせてはいけない。サラの力を帝国に渡してはいかんのだ」

「はい」

私は回廊に向かって走り出し、背後を振り返った。

母のネネリリが優しく笑っていた。

「リチャード、私たちはあなたを誇りに思いますよ」

ネネリリの言葉を遮るようにロックの呪いの言葉が響き渡った。

「おい、リチャード。遺物を手に入れればおれは無敵だ。いつかおめえもこの手で始末してやるよ。それまで生き延びろよ」

高笑いをするロックの背後にもう一人別の男が近づくのが視界の端に入った。

司祭服を着たあの男は――

私は回廊を抜けて再び《鉄の星》に取って返した。王宮の広間にはジャンルカが待っていた。

「あちらはどのような様子でしたか?」

「ナジール王とスハネイヴァ様は死亡、ノーラ、エスティリは見当らなかった。サラは?」

「ザートナから急遽引き返したヒックスたちと街で救命活動に」

「よし、私たちも街に出よう」

私たちは王宮の外で火事に巻き込まれて重篤な状況に陥ったサラを助け出した。急いで回廊に匿ったが、サラはそこで息を引き取った。

再び王宮に戻ると近衛隊長のヒックスがいた。

「帝国です」

「来たか」

「しかし戦闘も破壊活動も行なわず、王宮前の広場に集結してから消火活動に当たっています」

「大帝もいるか?」

「大帝は《銀の星》で同様に消火に当たっているとゲルシュタッドが叫んでおりました」

「ゲルシュタッド――」

私は王宮前の広場に出た。ヒックスの言葉通り、帝国の兵士たちが街を飲み込もうとする炎を鎮圧するべく懸命の消火活動に当たっていた。

「ゲルシュタッドか」

身の丈二メートル以上ありそうな短髪の大男に声をかけた。

「人を殺すな、物を壊すな、と言われている――今は街の火を消させている」

「これからどうするつもりだ?」

「お前がこの星で一番強いなら、おれと勝負だ。おれが勝てばこの星を征服する、お前が勝てばおれたちは帰る」

「やるしかないだろうな」

私は装甲レベルをマックスに高めてゲルシュタッドと対峙した――

――目が覚めると、私は手足を縛られて王宮前の広場に転がされていた。どうやらゲルシュタッドに傷一つ負わせる事もできずに叩き伏せられたようだった。

虚ろな目で隣に座るジャンルカやゲボルグ、ヒックスを見て状況を確認していると、帝国兵たちの間でざわめきが起こった。

広場に降り立ったシップから大帝が現れた。黒い鎧に黒いマントを羽織っていて表情はわからなかった。大帝はゲルシュタッドを呼びつけ何かを話した。二メートルあるゲルシュタッドと並んでもさほど身長は変わらなかった。

ゲルシュタッドが私を指差し、大帝が近づいた。

顔には無数の大きな傷跡があり、眼光だけで人を殺せるのではないかと思える迫力だが、口調は丁寧だった。

「久しぶりだな。リチャード・センテニアよ。何が起こったか教えてはくれぬか。《銀の星》、そして《鉄の星》、何故このような事態に陥った?」

「……父と母には会われましたか?」

私がようやく声を絞り出すと大帝はゆっくりと首を横に振った。

「ひどい有様だった。ナジール王、スハネイヴァ王女、トーグル王、ネネリリ王女、皆、息を引き取っておられた」

「……」

「異変の連絡を受け、急いで駆け付けたが――二つの星の王と王女、エスティリ皇子とノーラ皇女、惜しい人材を失った。サラ皇女は?」

「サラも亡くなりました」

「何という事だ。無事生き延びたのはリチャードとジャンルカ皇子だけとは」

「ロックがいます」

「そういう事か――今の貴殿の言葉でおおよその見当は付いた。無駄に血を流した事を詫びよう。あのネズミめ、ちょこまかと動きおって」

「ロックを逃がした人物をご存じなのですね?」

「私には一概にその人物を責める事はできぬ。『必要悪』、これがどれほど重要か、様子を見るしかできん」

「私とジャンルカをどうされるおつもりです?」

「リチャード、そしてジャンルカには最善の措置を取らせてもらう。もちろんここに留まってもらっても構わない」

「私を殺さないのですか?」

「何故、殺す必要がある。『全能の王』の再来をこんな所で死なす訳にはいかない」

「でしたら私を帝国の軍人として使って下さい」

「ほお、こちらとしては嬉しい限りだが、それでいいのか――まあ、貴殿の腹の内は探らずにその言葉を額面通りに受け入れよう」

「兄上」

「ジャンルカ、これでいいのだ。この星はお前が――」

「いえ、でしたら私も帝国に仕えます。ワット枢機卿の下で働きたく思います」

「貴殿ら――ならばこの星と《銀の星》はしばらくの間、ジノーラに統治させよう。ゲルシュタッド、来てくれ」

悠々とした足取りで近づいたゲルシュタッドに大帝は命令を出した。

「ゲルシュタッド、ホルクロフトにはこちらが良いと言うまでは着陸をするなと伝えろ。この星を落とした事はぎりぎりまで伏せておくのだ。オサーリオにはゆっくりとこちらに向かって艦隊を移動させるように伝えろ。ゼクトがこちらのトポノフの支援に向かった段階で急旋回し、《オアシスの星》を無血で落せ。ジノーラの力を使えば問題ないだろう。マノア家とそれを支えるピアナ家――」

そこまで言うと大帝は何がおかしかったのか大声で笑い出し、私に言った。

「すまなかった。何、人の縁(えにし)と言うのは奇妙なものだな。リチャード、お前もデルギウス王の再来と言われているなら、かの王のように様々な星を回り、人の縁を感じ取る事だ。お前には特殊部隊の長となってもらう――ゲルシュタッド、将軍たちへの指令、頼んだぞ」

大帝との約束通り、私は帝国特殊部隊の隊長に、ジャンルカは《巨大な星》のアダニア派の総本山、サディアヴィルのワット枢機卿の下で働き始めた――

センテニア家系図 (別ウインドウが開きます)

立体映像が止まり、リチャードのポータバインドの光が消えた。

「これが私の星に起こった事、そしてロックがした事だ」

「じゃあリチャードは自分の従兄弟と戦わなきゃならないの?」とリンが尋ねた。

「厳密には従兄弟ではない。デルギウス王から私までの間には、数代ある」

「ロックが手に入れた遺物って何だったの?」と再びリンが尋ねた。

「『魔導の玉座』と呼ばれる椅子だ。異次元への通路を開く力があると言われている」

突然に蒲田が口を開いた。

「ああ、そうだ。お伝えするのを忘れる所だった。こちらは間もなく糸瀬邸事件の終結宣言が出されるようです」

「養万春本人が動いたか?」

「えっ、リチャードさん、よくご存知ですね。昨夜、本人が実行犯の若者を伴って出頭しました。捜査員たちは胸を撫で下ろしたけど、R班の班長なんか機嫌が悪くって。事情がわかってる僕や西浦さんは複雑な思いでしたよ」

「ん、R班というのは何だ?」

「ああ、飛頭蛮専従の捜査チームですよ」

「そうか。養という男はかなりの切れ者だぞ」

「えっ、リチャードさん。もしかして本人に会ったんですか?」

「そんな事よりもこれからどうする?」

「リチャードさんの言う通りだとすれば、これからもっと大きな事件が起こる。それがわかっているのに静観はできませんよ。どこまでお力になれるかわかりませんけど」

「いや、助かっているぞ。今後も協力してくれ」

「はい。でも毎日ここに集合というのも……」

「どうした。誰かに監視されているか」

「いえ」

「安心しろ。今日からは別の場所に作戦本部を設ける。そこであれば監視者もお手上げだ」

リチャードが言った対ロック戦の作戦本部はK公園のシルフィのテントだった。

「ねえ、シルフィ。このテントは違法建築じゃないの?」とリンが尋ねた。

「何、言ってんのよ、関係者にはテンプテーションかけてるから大丈夫に決まってるでしょ。蒲田君、あんたを尾行してた人間にも術をかけといたから安心なさい」

「はあ、非常に助かりますが、それは催眠術のようなものでしょうか?」

「そうよ。一瞬にしてかかるし、物凄く強力」

「だとするといつかは覚めないと色々と支障が出てくるんじゃ」

「大丈夫よ。あたしはいつまでもこの星にいる訳じゃない。命令を出す人間がいなければ普通の生活を送れるわよ」

「そういうものですか?」

「人間なんて、他人と関わる以上は皆、何かしらの支配下に置かれて術にかかった状態になってるのよ。あたしはその影響力が強いだけ」

「わかりました」

「何よ、その顔。だったらこの星を去る時までには全員目を覚まさせるわよ。それなら文句ないでしょ」

リンは改めてシルフィの部下と自己紹介を交わした。

「私はダンチョー、《魅惑の星》の生まれです」

「おれはチルン、《幻惑の星》の出身だ」

「あたい、キャティ、ここにいるディディとあたいは、みんなが異世界って呼んでる場所、銀河の外から来たんだ」