目次

3 五年の猶予

帝国建国の余波

《巨大な星》の帝政移行宣言の映像は連邦府にも届けられた。

会議室で書記のノノヤマと一緒に映像を見終えた連邦議長のトリチェリは大きく一つため息をついた。

「なかなかの演説だった。連邦に対する姿勢も何ら変わりがないようだし一安心だな……それで帝政に移行する際の混乱はなかったのだね?」

「はい。二十年前の宗教対立のような事はなかったらしいです。あの大帝という者の後ろにワット枢機卿を始め、両派の代表、マンスール司祭、それにジョンストン提督も列席されておりました」

「長きに渡ってアダニア派とプ ララトス派の最高指導者の合議で星を運営していたが、とうとう耐え切れなくなったか」

「やはり宗教対立によってマザー・アバーグロンビーが行方不明になったのが大きな要因かと」

「そうだろうな。私はお会いする機会に恵まれなかったが、まさに聖母のようなお方だと聞いている。ところで大帝という人物については?」

「はっ、それが――現時点では『大帝』という名前しか伝わっておりません。妙なのは今回の映像がジョンストン提督のポータバインド経由で、大帝自身はポータバインドを持っていないようなのです」

「デプリントか?」

「いえ、一回でもインプリントしたのであればネットワークに履歴が残ります。最近では連邦ネットワークを真似て、マーチャント・ネットワークやホスピタル・ネットワークのようなPN(プライヴェート・ネットワーク)が各地で構築されていますが、今の所、どこのネットワークにも該当者らしき人物のインプリント、デプリントの記録がありません」

「というと銀河外の人間か、あるいはネットワーク技術の恩恵を受けていない星の出身者か。気になるのはあの顔中の傷だな。普通に生きてきたのではああはならない――さぞや壮絶な人生だったろうな」

「とにかく大帝については引き続き調査を続けます」

「うむ、《虚栄の星》とは違って《巨大な星》は近隣の、しかも連邦加盟星だ。その内詳細な情報が入ってくるだろう――現地の様子は?」

「はい。ジョンストン提督に問い合わせましたが『何一つ変わった所なく、普段通り』との事でした。ホルクロフト、オサーリオ両将軍も同様の意見でした」

「本来は私が現地視察に赴くべきだがなかなか時間が取れない。イマームに行ってもらうとするか」

「……一つだけ気になる情報が。議長は《化石の星》の一件、覚えておいででしょうか?」

「ああ、つい最近の話だったからね。それがどうしたのだ?」

「トポノフ将軍の報告によれば『ランピード一家は殲滅したが、ゲルシュタッドは取り逃がした』という事でしたが、実際はやはり捕縛したらしいのです」

「何と。《武の星》の公孫転地でさえ手を焼いた銀河最強の男を捕まえたか。だったら将軍たちは武勇を誇ってもいいであろうに」

「あくまでも噂ですが、ゲルシュタッドを捕縛したのは将軍たちではなく大帝だったというのですよ」

「――ノノヤマ。その噂、どこまで広まっている?」

「ここ連邦府で知る人は少ないはずです」

「決して口外してはいけないぞ」

「もちろんです。議長の足を引っ張ろうとしているセム・デールのような人間に新たな攻撃材料を与えるような真似は致しません」

「私はそのような事を気にしていない。帝国の様子がはっきりするまではいたずらに連邦民を不安にさせたくないだけだ。《巨大な星》は何も変わらず、連邦の一員として銀河の繁栄に尽くしている。でなければ連邦はどうなってしまうのだ」

「議長。こんな事を申し上げてはいけないのでしょうが損な役回りを引き受けてしまわれて。《七聖の座》の恒星が光を失い、『マグネティカ』、『ウォール』が発生した責任を取って先代議長が辞任された後、引き受け手のない議長職に進んで就かれた。なのに《賢者の星》の滅亡、《巨大な星》の宗教対立、一時も心が休まらないではありませんか」

「そう言うな。ノノヤマ。これは私に与えられた試練だ。カーリア王やトーグル王、それにエカテリン・マノアが後ろ盾になって下さっているし、君やイマームのように信頼できる同僚もいる。私は幸せ者だ」

「身に余る光栄です」

トリチェリとの会話を終え、会議室を出ようとしたノノヤマにヴィジョンが入った。

「トーグル王です」

空間にトーグルの顔が大写しになった。

「議長もご一緒のようだな。ちょうど良かった」

「どうしたのだ、トーグル王。そんなに興奮して」

「議長は先ほどの《巨大な星》の大帝の演説をお聞きになりましたか?」

「ああ」

「内容についてどう感じられました?」

「なかなかのものだったのではないかな。『連邦に対しては変わらぬ姿勢を固持し、銀河の発展に努める』、『叡智の再来を目指し、一層の努力を惜しまない』――立派なものだ」

「その二つ目のポイントです。大帝は『叡智の再来のためには、全能の王、及び七聖のような存在が不可欠だ』と言いませんでしたか?」

「単なる例えじゃないか。『全能の王』や七聖のような人材を発掘しないといけないという意味に取ったがね」

「そうですか」

「ははあん、『全能の王』の再来と呼ばれるリチャード王子の事があるから、そこに引っかかっているのだな」

「いや、そんな訳では」

「あまり神経質にならなくて良いのではないかな。あの大帝という男は信頼に足る優秀な人物のようだ。むしろこれからは大帝も交えて連邦の経営を考えていくべきだろう」

「そうですね。どうかしていました」

「いや、様々な見方があるのが正しい――ところでリチャードは元気かね?」

「ええ、ダレンでは楽しくやっているようです。来年には《鉄の星》に戻り、ポータバインドの教育に切り替えますが」

「うちのドラ息子はもうすぐダレンを発つが、散々迷惑をかけたのだろうね」

「ははは、何をおっしゃいますか。迷惑だなんてちっとも。それに大学では他にも優秀な友人たちに出会えたようです。転地の息子さんや、あの何という名でしたっけ」

「トポノフの所のゼクトかい?」

「そう、ゼクトのような将来楽しみな学生がいます。首席のコメッティーノ君と懇意にさせて頂いているだけでもリチャードは幸せ者です」

「コメッティーノめ。呑気な男ですよ」

「その話はリチャードからも聞きました。《巨大な星》に張先生という凄腕の格闘家がいらっしゃるとかで、コメッティーノが落ち着いたら皆で押しかけるつもりだそうです」

「こうして見ると着々と次の世代は育っているものですね。早く彼らが連邦の経営に携わってくれるようになればいいのだが」

「確かに。その日まで我々はもう少し頑張らないといけない」

「いや、長々と話をしてしまった。大帝の件は調査をしておりますので、逐一ノノヤマから連絡を入れさせましょう。ではまた」

ヴィジョンが消え、ノノヤマは改めてトリチェリに話しかけた。

「コメッティーノ様は連邦大学を卒業されたら、すぐに連邦府で議長のお手伝いをされるものと思っておりました」

「母がおらず、私も仕事にかまけてあいつを構ってやれなかった。どうやら育て方を間違えたようだよ」

「議長はコメッティーノ様のお話をされる時は実に嬉しそうな顔をされます。まあ、連邦大学も首席、その上、腕も立つとなれば鬼に金棒ですな」

「さて、将来はどうなるか。本人は『おれはメドゥキの再来だ』などと言っているから盗賊にでもなるつもりかもしれん」

「またご冗談を――議長、本当にたまには休みを取られてはいかがですか?」

「ああ、そうしたいのは山々だが――なあ、ノノヤマ。連邦は最早死に体なのだろうか?」

「何を根拠にそのような。議長が弱気では困ります」

「そうだな。私が率先して範を示さないといかんな」

張先生との出会い

《巨大な星》、アンフィテアトルを少し北に行った一帯は、小川が流れ、土手には花が咲き乱れる大都が足繁く通った土地だったが、そこにわずか数か月で巨大な白亜の宮殿が建てられた。

華美を嫌っていた大都だったが、結局はマンスールの計画通りに贅を尽くした宮殿が完成した。大都は直ちにに建物内部を人々に開放し、宮殿は『白亜宮』という呼び名で瞬く間に観光名所となった。

宮殿の建造についてはマンスールに一任した大都だったが、小川と土手のある一角だけは残すように頑強に主張し、それを通した。

そこが故郷に似た風景だったからかもしれない、或いはそこがチエラドンナとの出会いの地だったからかもしれない。

ある朝、会議を終えたジョンストンが大都を訪ねてきた。

「大帝。ご機嫌は如何かな?」

「やあ、ラカ。堅苦しいのは苦手さ」

「そう思いましてな。外に視察に出かけませんか?」

「君は救いの神だ。これから後のスケジュールは全てキャンセルしよう」

大都は今日の会議の決定権をジノーラに委任する旨を伝えるよう、お付の文官に命令した。

「さて、ゲルシュタッドも連れて行った方がいいかな?」

「いや、危険な場所に行く訳でも遠出する訳でもありません。大帝お一人で問題ないでしょう」

「ではうるさいゲルシュタッドに見つからない内に出かけよう」

大都とジョンストンはそのまま歩いて宮殿を出て、近くに新設したポートに向かった。

「どこに行くんだい?」

「モータータウンですがファクトリーではなく市街です」

「なるほど。私は記憶を失っていたせいもあるが、この星のアンフィテアトル以外の町、いやアンフィテアトルでさえよく知らないんだ。これからはこういった視察をもっと積極的に行わないといけないな」

「それは良い事です。為政者たる者、常に人民の求めるものを知っておく必要がありますからな。ですが今日はそのような大それた話ではありません。ただある人物に会って頂くだけです」

「ほぉ、楽しみだね」

「では参りましょう」

大都たちはモータータウンの市街地のはずれのポートにシップを停め、街に向かって歩いた。

「まずは仕事の話を片づけましょう。ファクトリー地区にはソルバーロ社、ソルバーロとはこの星の古語で『恒星を掴む者』の意、すなわち大帝の事です、の巨大な工場を建てます。帝国による軍需産業を育成し、軍を早急に強化致します」

「次の一手のためには必要だ。どんどん進めてくれ」

「仕事の話はここまでです。ここからが本題です」

ファクトリーで働く人のための酒場や娯楽場がひしめき合う中心地を少しはずれると、一気に場末の雰囲気が漂った。

ジョンストンは酒場と酒場の間の細い路地に滑り込んで、今にも傾きそうな一軒の二階建ての家屋の前で立ち止まった。

「ここです」

ジョンストンに続いて家の中に入った大都は何十人もの人間が薄暗い板敷の部屋で蠢いているのに気付いた。

「――これは道場だね」

「ほぉ、さすがは大帝だ。すぐに暗がりに目が慣れましたか。私などはなかなか時間がかかってしまいますが」

「私が子供の頃、修行をしていた道場も真っ暗だったからね」

大都はケイジの下で修行を行っていた日々を思い出し、懐かしい気分に包まれた。

「ここはこの星、いえ銀河一の格闘家と呼ばれる張先生の道場です。さあ、先生の下に参りましょう」

ぎしぎしと音を立てる階段を昇って二階に上がると、やはり板の間で奥が一段高くなっていた。その中心で小さな男がちょっこりと座ってお茶をすすっていた。

「――ジョンストン、その気配の持ち主は?」

男が顔を上げてその皺だらけの顔で尋ねるとジョンストンは嬉しそうに笑った。

「この方こそ、この星の王、大帝にございます」

「これほど強い気配に出会うなど滅多にないわ。お主、ここに来るまでの間に何故、一定の間を置きながら気配を出し入れしていたのかな?」

「はい。見知らぬ土地に行った場合、辻々で警戒を怠るなと言われてきましたので、曲がり角毎に意識を高めておりました」

「かなり腕の立つ者の下で修業をしたのであろうな。お主の名、そして師匠の名は?」

「私の名は大都。師匠は二人おります。一人はデズモンド・ピアナ、そしてもう一人はケイジです」

「デズモンド・ピアナと言えば知らぬ者のいない有名人だが、ケイジとは……聞き覚えがないのぉ」

「張先生ほど長く生きていらしているお方でも知らない事がおありなんですね」とジョンストンが笑った。

「マザーと同じに扱うな。わしはずっと若いわ。兆明に頼まれてこの星に来たのだから、たかだか千年ちょいじゃ」

「張先生」と大都が尋ねた。「先生の教えられる拳はどのようなものでしょうか。階下で見た限りでは『集中』の鍛錬をされている方、『摺り足』を確認されている方、それに何か、こう指先を曲げ伸ばしされている方もいらっしゃいましたが」

「瞬時にそこまで見て取るとはさすがじゃな」

「私の師匠も『摺り足』、『集中』、『呼吸』が全ての基本だと言っておりました」

「ふむ、そこじゃ。わしの教える『極指拳』では特別な呼吸は必要としておらん」

「極指拳?」

「うむ。簡単に言うと通常の呼吸のままで相手の懐に飛び込む、これが『破』。次に相手との距離を取る、これが『離』。最後に再び相手の急所に指を突き刺す、これが『残』じゃな。決して桁外れのスピードは必要ではない、むしろ遅いくらいの動きでこの一連の動作を行うのじゃ」

「『摺り足』と『集中』でパワーを溜める訳ですね?」

「その通りじゃ――なあ、お主。冗談ではなく極指の奥義を極めてみる気はないか。お主なら出来ると思うのじゃが」

「奥義ですか?」

「うむ。『無触』、すなわち相手に触れずして相手を破壊する技じゃな」

「――『集中』を極限まで高めて気配を消せれば、相手に触れていないかの如くになりはしませんか?」

「なるほど。一つの考え方じゃな。だがそこまで『集中』を高めるのは並みの人間ではできんわい。できるのであればわしがとっくにやっておる」

「私のような外部の者が偉そうな事を申し上げてすみませんでした。ただ私の師匠は『集中』を極めた結果、気配を完全に消せる人物だったもので」

「良い良い。実はわしにも奥義の正体、わかっておらんのじゃ。何しろ、何千年も前、公孫威徳が認めた文書に残っておるだけじゃからな。曾兆明もついぞわからんようじゃった」

「先生、大丈夫ですよ。きっとその内素晴らしい伝承者が現れます。帝国は先生のような方、そしてこの道場を丁重に保護させて頂きますよ」

「お主のような立派な王に言われると嬉しいのぉ。ジョンストン、この王にちゃんとお仕えするのじゃぞ」

「もちろんです。では先生、お元気で」

ヌエヴァポルトの顔役

ジョンストンと別れた大都が宮殿に戻ると、今度はオサーリオが連れを伴って待っていた。

「おお、大帝。どこに行ってらっしゃった」

「ラカとモータータウンに行っていたんだ。君の用事は?」

「ある人物をご紹介したくてですな」

「やれやれ、そんなのばかりだ。今度はどこに行くんだい。今日は一日休みにしたから遠くても構わないよ」

「いやいや、わしが紹介したいのは隣にいる男――今度、わしの隊に入隊したジョン・バロウズ、通称JBという者にございます」

「JB。よろしく」

「よろしく」

JBはサングラスをかけたままで大帝の呼びかけにもむすっとして答えた。これを見たオサーリオが慌てて場を取り繕った。

「こら、JB。相手は大帝だぞ。もう少しちゃんと答えんか」

「いや、気にしてないよ。JB、君の得意は何だい?」

「おれは戦闘機乗りだ。格闘や剣術は好きじゃねえ」

「ほぉ、シップの操縦か。ルイ、なかなか貴重な人材だね」

「シップの操縦の腕は確かです。ヌエヴァポルトにいるプララトス派の顔役とつるんでぶらぶらしていたのをようやく捕まえて入隊させたという次第です」

「ふーん、ヌエヴァポルトの顔役か。会ってみたいね」

「何なら今から行くか。おれのシップの腕前を見せてやるぜ」

「じゃあちょっとJBを借りるよ。ヌエヴァポルトまで行ってくる」

唖然とするオサーリオを置いて大都とJBは宮殿を出ていった。

本人の言葉通りJBのシップ操縦の腕は素晴らしく、あっという間にヌエヴァポルトに到着した。

「JB、大したもんだね。これだけの速さでシップを操れるなんて」

ヌエヴァポルトのポートを降りて市街に向かう道すがら大都が尋ねた。

「当たり前だろ。おれはそんじょそこらの戦闘機乗りとは格が違う。デズモンド・ピアナの大航海のクルーだったんだぜ」

「何だって?」

動く歩道に身を任せながら進む二人だったが、突然、大都の声の調子が変わったのに気付いたJBは少し慌てた素振りを見せた。

「おい、大帝。どうした。おれ、何かまずい事、言っちまったか」

「いや、まずくないよ。もう少しその大航海の話をしてくれないか」

「お安いご用だが、どうせならこれから会う顔役も一緒の方がいい。そいつもクルーだったからな」

大都は胸の中に熱いものが込み上げてくるのを感じた。ここにもデズモンドと触れ合った者がいた。こうやってまた少しずつデズモンドに近付いていく、自分が幼い頃、思い描いていた夢が現実となって訪れつつある今の状況が嬉しくて堪らなかった。

「ここからは自分の足で歩かなきゃならんぜ」

高層ビルが立ち並ぶ大都会に網の目の様に張り巡らされた動く歩道を乗り継いだが、西のはずれで歩道が終わった。

「顔役と言うからには大都会に住んでいるものだとばかり思っていたよ」

「この街に詳しくないみてえだから説明しとくがここは元々聖プララトスが開いた街だ。それがプララトス地区さ。おれたちが会う男も敬虔なプララトス派の人間でこの旧市街を守っている」

「ほぉ」

見上げるばかりの高層ビル群から古びたレンガ造りの建物へと変わる景色に大都は気付き、言った。

「大分、年期の入った建物だね」

「ああ、最近じゃあここを再開発しようなんて動きもあるみたいでね。まあ、おれは東のリバーサイドの高層アパートに住んでっから関係ないけどな――おっと、そろそろ着くぜ。あのぼろっちい教会さ」

教会では崩れかかった石の壁を補修していた。JBはずかずかと中に入って相手の名を呼んだ。

「おい、GMM。お客さんだぜ。誰だと思う。時の人、大帝を連れてきたぜ」

備え付けの祭壇に祈りを捧げていた男が振り返って大都たちの方に歩いてきた。片足を引き摺っていたが、体格のいい褐色の肌の大男だった。

「そんなに大声を出さなくても聞こえる――こちらが大帝か。なるほど、いい面構えだな。で、何の用だ?」

「いや、別に用って訳じゃねえんだけど、大帝があんたに会いたいっておっしゃったからこうして来たまでよ」

「ご多忙の所を失礼します。私が帝国の大帝です」

「ずいぶんと丁寧な人だな。GMMだ」

「GMMさん、あなたはデズモンドの航海に参加されていたとJBから聞きました」

「ああ、本当さ。二回目と三回目だったかな。色々な星を旅したよ。《魅惑の星》、《享楽の星》、《魔王の星》、《流浪の星》、そして《戦の星》とな」

「その時の話をお聞かせ願えないでしょうか?」

「あん、あんたみたいに王になる者が何かするにはそれなりの理由があるはずだ。まずはそれを教えちゃくれないか」

「――私はデズモンド・ピアナに育てられたのですよ」

「何だと!」

GMMとJBが叫んだのは同時だった。二人は顔を見合わせ、そしてJBが口を開いた。

「何だよ、そんな事情があったのか。だったら話してやってもいいぜ。な、GMM」

「……いや、断る」

「何でだよ。そんなに人情の欠片もない奴だったか。大帝にとっちゃ親みてえな人間がどうしていたかを聞きにわざわざここまで来たんだぞ」

「正確に言えば取引次第だ。大帝、あんたも来る途中でこの地区の有様は見ただろ?」

「なるほど。私にプララトス地区を保護せよという訳ですね」

「その通りだ。JBが住む東の地区のように高層ビルを建てる必要はない。今のまま暮らしていければいいんだ。こうしている間にも人は減っている、このままいけばプララトス地区は廃墟になってしまうんだよ」

「約束しましょう。だがデズモンドの話が聞きたいからだけではない。あなた方二人は私に対してこびへつらわず接してくれる、そのまっすぐな気持ちに心打たれたからだ」

「――あんた、マザーの言っていた通りのいい王だな。じゃあ時間が許す限り話すとするか。その辺に適当に座ってくれ」

ジノーラの託宣

すっかり話し込んで、大都が宮殿に戻ったのは深夜近くだった。執務室に戻るとまだジノーラが残っていた。

「ずいぶんとお忙しいようですな。いや、結構」

「ジノーラ、君には一日仕事を押し付けてしまった。すまないと思っているよ」

「大した事ではありませんよ」

「用事があるから待っていたんだろ?」

「ええ、これからの事をご相談したく思いまして――今日大帝がお会いになった張先生、そしてGMMといった人間は、敵に回せば最も手強いですが、それをあなたはいとも簡単に味方に付けた。この星については最早、何の心配もありますまい」

「――君はそんな事までわかるのか」

「星を読んだまででございます。さて、そうしますと大事なのは次なる一手、あくまでも銀河の統一が大帝の目標でございますからな」

「君の言う通りだ。立ち止まっている訳にはいかない。だがどうやって銀河を統一しようか。この星の素晴らしさを他の星にも理解してもらって、帝国に加わってもらうのが最善だが」

「夢物語を語っている余裕はありますまい。力を持って制し、後に立派な統治を行う、これこそが現実的、そして民の心も離れない唯一の道です」

「やはり軍事か。できるだけ無駄な血は流したくないな」

「不要な流血を避けるには、その星の民が従うようなキーパーソンをできる限り早くこちらに取り込む事です」

「なるほど。この星で言えばアダニア派とプララトス派の代表のような人間だね。それぞれの星について中核となる人物を狙っていけばいい訳だ」

「一人が落ちれば周りの星々も呼応してなびく、それほどの影響力のある人間を指しております」

「へぇ、そりゃすごい。具体的には誰だろう?」

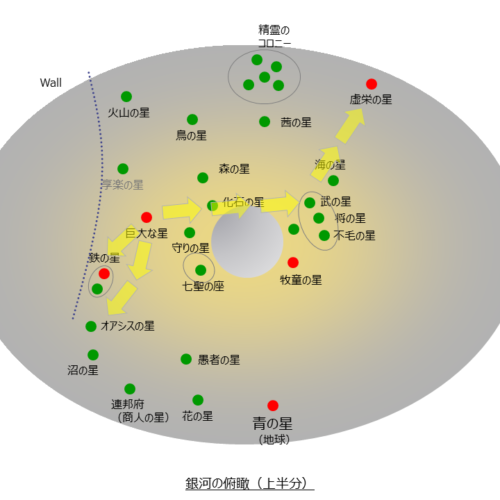

銀河の俯瞰図 (別ウインドウが開きます)

「方面毎にご説明致しましょう。まずはここより《虚栄の星》に至る道ですが、最も重要なのは《武の星》の公孫家。連邦でも一、二を競う軍事力を誇る公孫家さえ味方につければ問題はなくなります。だが容易く帝国には与してくれない。となると先ほどのように軍事を持って制する事となりますが、相手は公孫家。武力衝突はできる限り避けるのが賢明かと思われます」

「よほどの事でもないと味方にはできないか。《虚栄の星》自体はどうなんだい?」

「星が乱れております。《武の星》との衝突を避け、無事たどり着く事さえできれば支配は容易いでしょう」

「ふーん、ジノーラは的確だねえ」

「それはどうも。次に《鉄の星》から連邦府ダレンに至る道のりです。ここでは更に二つのルートが考えられます。《オアシスの星》を目指すルートと《鉄の星》を経由するルートです」

「《オアシスの星》か。感慨深いね」

「育ての親の生まれた星ですからな。こちらは比較的問題なく進軍できます。デズモンドのような英雄はおりませんので、まずはこちらの道を取るべきかと」

「おや、意見が異なるね。《鉄の星》こそが連邦の精神的支柱、ここを優先的に取り込むべきではないかな?」

「ごもっともですが、こう申すのにはそれなりの根拠があります。《鉄の星》の皇子、リチャード・センテニア、彼はデルギウスの再来と呼ばれ、最も期待される若者の一人です。またその弟妹のジャンルカ、サラ、更に双子星の《銀の星》のエスティリとノーラといったブライトピア家の若者たち、いずれも優秀な人材です」

「だったら何故?《武の星》と同じ理由で戦うのは得策ではないからかい?」

「いえ、《鉄の星》とはどのみち戦わないと連邦府までの道が開けません。ですが五年の間、ご辛抱頂きたいのです」

「五年?」

「はい。皇子リチャードは現在ダレンにある連邦大学の学生ですが、来年には星に戻り、即位準備を始めるでしょう。それが落ち着くまで待つのが得策だと申し上げたいのです」

「なるほど。でも他にも理由があるんだろう?」

「敵いませんな。五年後には連邦は更に弱体化、瓦解への秒読みが始まるはずです。それまでに帝国が人材の上積みを図っておけば力の差は歴然、《鉄の星》さえ落とせば連邦は死に体も同然です。そしてその後すぐに《武の星》との全面戦闘を避けつつ、《虚栄の星》まで進攻して頂きたく」

「ん、連邦を生かしたままで《虚栄の星》に進軍するのかい」

「五年の猶予の間にお学び下さい。連邦が本気になればこちらには勝ち目がない。そしてその秘密を解く鍵が《虚栄の星》にある事を」

「ふむ、それは極めて興味深い。何としても《虚栄の星》には辿り着かないとだね。でも《武の星》との戦闘をどうすれば回避できるのかな?」

「それについては今はお悩みになる必要はございません。その時になれば自ずとわかると星が伝えております」

「君がそこまで言うならきっとそうなんだろう。でも二つ質問がある。一つ目、《青の星》はどうなる?二つ目、銀河の下半分はどうなるんだ。私に呼応してドノス王が決起するとでも期待しているのかい?」

「……《青の星》ですか。大帝が記憶を失っていた間に非常に興味深い変化が起こりました」

「ん、それはどういう意味だい?」

「いきなり訪れて驚かれるのも何ですからお話ししておきましょう。《青の星》の世界の各地に『カルペディエム』と呼ばれる構築物が忽然と湧き上がりました」

「……『今を生きる』という意味の言葉だね。誰が何のために?」

「私の口からは申し上げにくいです。ただその不思議な構築物の出現とそこに記されていたメッセージに従って世界の有り様は変わりつつあります。国と呼ばれていた秩序が崩壊し、より大きな地域ににまとめ上げられるといった具合です」

「なるほど。興味深いね。早速調べてみよう。それによって戦争や馬鹿げた争いがなくなればこれほど良い事はない」

「さあ、果たしてそう上手くいくでしょうか。『今を生きる』という事は裏を返せば『明日はどうなるかわからない』という意味でございます。民族の自決に逆行するような世界の姿、早晩、破綻するのではないでしょうか」

「――からくりが読めてきたよ。君と同じ『上の世界』の住人の実験場に選ばれたという訳だね。でも何故、あの星なんだろうね?」

「それは大帝ご自身が一番御存じのはず。デズモンド・ピアナに育てられ、『死者の国』から生還し、銀河に覇を唱えようという大帝の故郷、この世界の創造主たちが興味を持ったとしても何ら不思議ではありません」

「それを全面的に受け入れるほど私は自信家ではないよ。まだ何も成し遂げていないんだ。そのカルペディエムの発現の一因が私だとしても、他にも大きな理由があるんだろう?」

「……大帝には敵いませんな。ですが今それを申し上げてもご理解頂けないと思います」

「ふむ。いずれは帰らないといけないな」

「――話を戻しましょう。《青の星》は現時点では戦略上からも兵站上からもさほど重要ではありません。まあ、その内、凱旋を兼ねた里帰りをして頂けば結構です。大帝の力を持ってすれば半日で制圧できるでしょう」

「果たしてそうかな。私の師匠がいる」

「もちろん、その方もデズモンドも大帝の味方であるという前提の下でです――二つ目、ドノス王についてですが信用なされない方がよい。どこかで決着を付けないとならんでしょう」

「マンスールだな。わかった。あの男はどこかで切り離そう」

「賢明な考えです――では私はこれで」

ジノーラは去り際に考えた。

『五年の猶予』の必要性について何と説得力のない説明をしてしまったのだろう。

恐らくそこに隠された本当の意味を大帝は察知したかもしれないが構う事はない。五年経てば、あと二つのシニスターが目覚める。その前に大帝が連邦を倒しては面白くないのだ。

この世界にはもっと混乱が必要だ。ありとあらゆるものを使ってナインライブズを蘇らせなければこの世界が存在する意味がない――所詮、この銀河は箱庭。《青の星》だけが実験場ではない。

|

別ウインドウが開きます |